先日、銀座のモダン会席料理のお店で、日本酒と料理のペアリングの勉強会があり参加してきました。お店もお料理も非常にレベルが高く、ペアリングについては期待のナナメ上を行く展開でした。

とても得たものが大きかったので、ここにまとめたいと思います。

◎日本酒テイスティング学校の課外授業でした

どういった会だったのかを、まず簡単にご説明します。

東京・馬喰町に日本のテイスティングを学ぶ「インフィニット酒スクール」という学校がありまして、わたしは日本酒の勉強のために毎月通っています。この学校では、たまに、レストラン等でのティスティング勉強会や、酒造に出向いた酒作り体験会などの課外授業が開催されています。

今回はその一環で、同校の生徒が勤めるモダン会席料理店「銀座せきぐち」にて、日本酒と会席料理のペアリングを体験しようというものでした。

テーマは「モダン高級会席料理と日本酒とのペアリング~脳科学の視点から~」ということで、期待が高まります。

◎ペアリングセミナーの流れ

さて、そんなわけで1月中旬、わたし含め10人の生徒が「銀座せきぐち」に集います。オーナーであり料理人の関口裕樹さんと利酒師の清水浩司さんのお二人にお出迎えいただき、ご挨拶後、「インフィニット酒スクール」菅田ゆう先生から、本日の流れの説明がありました。

ペアリングについては、せきぐちさんのコース料理の5品と、日本酒4種類を合わせます。菅田先生含め参加者全員は一品ずつお料理を味わってお酒と合わせていきます。そしてそのペアリングについて合う・合わないという判定や感じたことを、用紙に書き込んでいきます。

一品ごとに、お酒と料理の組みあわせについて、どう判定したか、どう感じたかを全員で確かめ合うのです。具体的には◎や○などの記号でチェックをつけておき、どの記号で判定したか、多数決を取りました。「今回は◎の人が多かったね」等。最後に菅田先生自身がどう思ったかなどを参考として語る、そんな流れです。

◎個人個人の食体験によって、味の感じ方は変わる

菅田先生曰く「全員なんとなく同じ答えになったり、バラバラになったりするから、面白い結果になるよ」とのこと。

人が何を美味しいと感じるか。もちろん大多数の人が「美味しい」と感じる味・味覚は存在します。しかし、突き詰めていくと、何を美味しいかと感じるかは、その個人個人で違うというのです。

人生の中で、どんなものを食べ、どんなものを美味しいと思ったか。それは個人個人で違います。その食経験の違いが、味の感じ方の違いを生み出すのです。

つまり、どんなお酒やお料理を美味しいと感じるか、美味しくないと感じるかは、その人の食体験により大きく変わることがあるということです。

◎そしてペアリング体験へ

これはある意味「当たり前」のことと感じられるかもしれませんが、聞くのと実際に体験してみるのとでは全く違います。まさに百聞は一見にしかず、です。

実際に何人かで、同じお料理とお酒を味わいペアリングの感想を共有してみると、それぞれ何を感じたかが違っていてバリエーションがあるのです。これは本当に面白い体験でした。

さて、それではいよいよペアリングの実例をご紹介します

◎まずはお酒から

お酒はこちらです。ペアリングで試したのは左の4本です。簡単なコメントと一緒に紹介します。

■新政コスモス2021…… 低アルコール原酒。そこそこの甘みがあって、アフターが切れていく感じ。アルコール度数13

■AKABU 純米吟醸……甘くなくニュートラルなバランス型。加水で淡い感じもある。アルコール度数15

■黒龍 石田屋 純米大吟醸……二年半の熟成で舌触りがなめらかで上品。少し苦味がある。アルコール度数16

■不動 純米大吟醸 無濾過生原酒……ふくよかさとボリューム感。ちょっとした甘やかさと若さが若干残っている。アルコール度数17

これらは左から、アルコール度数が低い順に並んでいます。もちろん、そこがポイントです。日本酒のアルコール度数はお酒の味わいに絶大な影響を及ぼします。アルコール度数が高くなると甘さや苦み、刺激が強くなりますし、お酒自体の強さが増します。

とはいえ、アルコールが低い方がお料理と合わせやすいというわけではなくて、お料理側の味にも「強さ」がありますよね。そうしたお酒の「強さ」とお料理の「強さ」をすり合わせていくわけです。そこがペアリングの1つの方向性になります。

◎実際のお料理との組み合わせ

そんなわけで、本題に入りましょう。コース料理の最初の5品について、お料理ひとつずつに4種類のお酒を合わせて、ペアリングしてどうだったかを個人個人で自由に判定します。

(※以下の一言感想は基本的にわたし個人のものです。今回は食レポを目的とした記事ではありませんので、実際どうなのかについてはぜひご自身で味わっていただきたいです。ぜひ銀座せきぐちさんに足を運んでいただいてご体験ください)

「蕪 小松菜 鰹出汁のジュレ」と各お酒との組み合わせ

小松菜と蕪をさっぱりした鰹出汁のジュレであえたもの。ウニも添えてあります。わたしは、新政コスモスだと小松菜の苦みとお酒の酸味がやや合わないかなと思いましたので、ウニの味わいとも合わせて考えるとAKABUが一番ピッタリかなと思いました。

しかし先生曰くAKABUだと、お酒の方が若干強く感じると。なので新政コスモスが最も合うのではと話していました。

「金目鯛 胡椒味噌がけ」と各お酒との組み合わせ

わたしは、胡麻のソースの脂肪味や重たさと、黒龍石田屋のアフターの苦味が合わさって良かったように思いました。不動も同様の理由と甘味がマッチしていると思いました。一方、先生は黒龍や不動も良いけれども、塩味加減からAKABUが一番良かったと話していました。

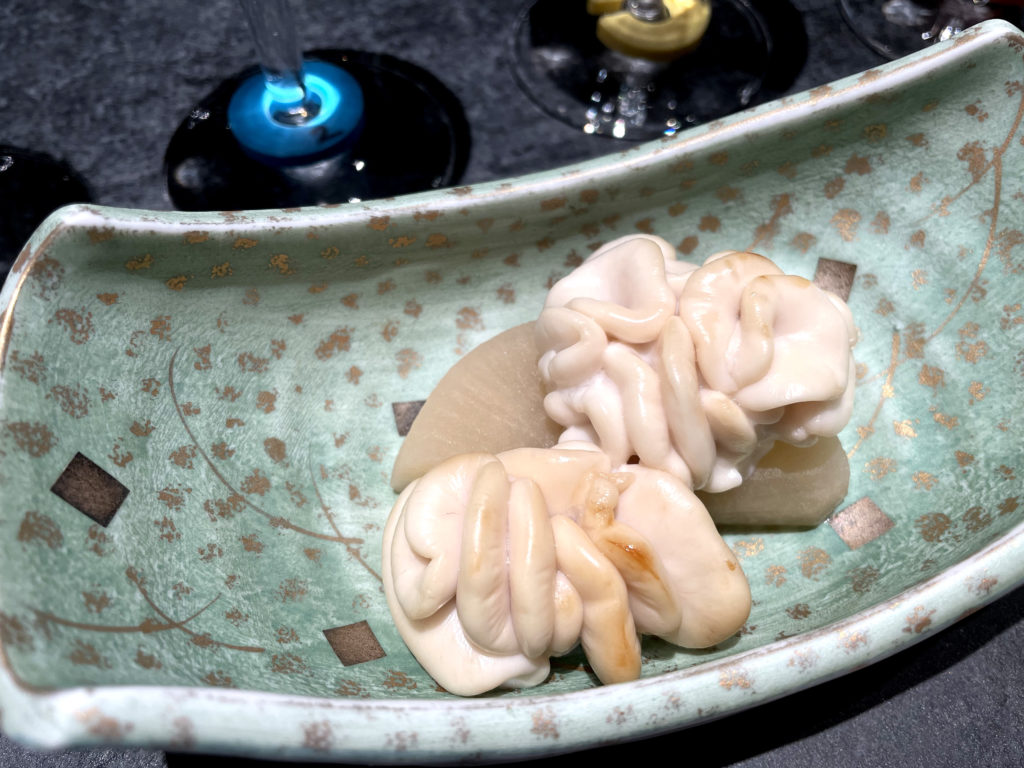

「鱈の白子焼き 大根白煮」と各お酒との組み合わせ

まろやかな白子です。わたしはこれと合うお酒がなかなか見つからず。新政は、この白子のまろやかさと合わないような気がしたしAKABUは酸味が合わない気がします。黒龍は合うけども苦みが気になりますし、不動もやはり酸味が気になります。

しかし先生は、AKABUとバランスが取れているのではないかと話しており、また不動との組み合わせも嫌味がなくてよいと話していました。後述しますが、個人の感じ方の違いが出たようです。

「林檎白酢和え」と各お酒との組み合わせ

林檎を白酢で和えたものです。こちらは新政を合わせると、いわゆる「同調」タイプで味わいの方向性が同じで合うということになるのですが、あまりに一緒すぎると違っている部分が際立つのだとか。先生曰く、そのため少しの苦味が際立ってしまったとのこと。多数決、先生の意見でもこちらのお料理はAKABUの甘味酸味がちょうどよかったという感想になりました。

「甘鯛鱗焼き」と各お酒との組み合わせ

鱗焼きでマッシュルームのソースがかかっています。こちらは魚の繊細さと、クリームソースのバランスで成り立っているお料理であり、どちらに重点を置くかでお酒の組み合わせの感じ方も変わってきます。

わたしは魚の繊細さをとったので、新政ですと料理の味を上書きしてしまう気がしまして、黒龍と合わせるとクリームソースの感じとも合うように思いました。不動はアルコール感が高すぎるように感じました。

ちなみに、全体的にお料理が繊細なので、アルコール度数が17の不動は合わせるのが難しいところがありました。お酒が強すぎてしまうのですね。

結論:人の感じ方はバラバラである

こうしてお酒4種とお料理5品を合わせてみて、多人数で感想を共有してみると……。確かにバラバラなのです。今回の試みでは、先生からは何も先入観を与えられず。各メンバーはとにかく自分が感じたままに話すように言われ、各人が「こう感じた」という話を発表し合ったわけですが。そうしましたらあまり意見が合わず、各人がバラバラなことを言い合ったり、なんとなく皆が同じようなことを言ったり、というような結果になったのです。

例えば、最初の品の小松菜のジュレについても、小松菜を重視するかウニを重視するかで、変わってきます。コントラストがハッキリした組み合わせが好きな方がいれば、複雑な味が混ざっている方が好きな人もいるでしょう。つまるところそれは「好み」なのです。

「好み」は、食体験から生み出されます。

ここからは菅田先生の話ですが、先生曰く、お料理やペアリングについては何が優れているとか何が優れていないという話ではないというのです。つまり「美味しい」という普遍的な正解は存在しない、ということです。Aさんが美味しいと感じても、Bさんが美味しいと思うとは限らないのです。

繰り返しますが、万人が認める正解は無いのです。最適解はあっても、正解は無いのです。

ペアリングって「正解」があると思っていたわたしは頭をガツンとやられたような衝撃でした。正解らしきものはあるけれども、それは絶対ではなく。「美味しい」は、もっとずっと自由なものだったのです。

だからソムリエはこういう仕事をする

先生曰く「だから、ソムリエは料理のこことお酒のここを見てください、とお客様に話すんです」と。先ほどの例でいえば、クリームソースの甘さとこのお酒のまろやかさが合うので、それを楽しんでみてくださいと。ソムリエは「このポイントを楽しんでみて」と話すわけです。お客様に、いい意味での先入観を与えて、お酒とお料理を楽しんでもらうわけですね。

こういう楽しみ方があるよと、切り口をお教えして楽しんでもらうわけです。

どんなものを美味しいと言っても、それは自由なのです。自由だからこそ、様々な切り口があり、ソムリエはその楽しみ方を提案するのです。

ソムリエが提案することは、美味しさの正解ではなくて「楽しみ方のひとつ」なわけです。ソムリエとはそういう仕事だったのです。わたしはきき酒師の資格をとりましたが、こうしたことを今までよく理解していませんでした。何かペアリングの正解的なものが存在して、それを身に着けてお客様に提案するものだぐらいに思っていました。

ですから「そうだったのか!!!」と、刮目することができました(笑)。この概念を知ることが出来て、この日のセミナーは本当に得るものが大きかったです。さらに美味しいお酒と、銀座せきぐちさんの美味しい繊細なお料理を楽しむことが出来て、とても幸せな気分になれました。

正解ではなく、自分の切り口を見つけてお酒とお料理を楽しむ。これからはそうやって楽しみを見つけていくことができそうです。

ごちそうさまでした。

* * *

……というわけで、

ここまでお読みいただいてありがとうございます。

皆様も、ぜひ銀座せきぐちさんに足を運んでいただきつつ、お酒とお料理のペアリングを自由に楽しんでみていただけたらと思います。